冷冻干燥(lyophilization 或 freeze-drying)是一种广泛应用于制药、生物制品和疫苗制造中的关键技术,用于通过升华去除溶剂,从而稳定热敏感材料以利于长期储存和运输。

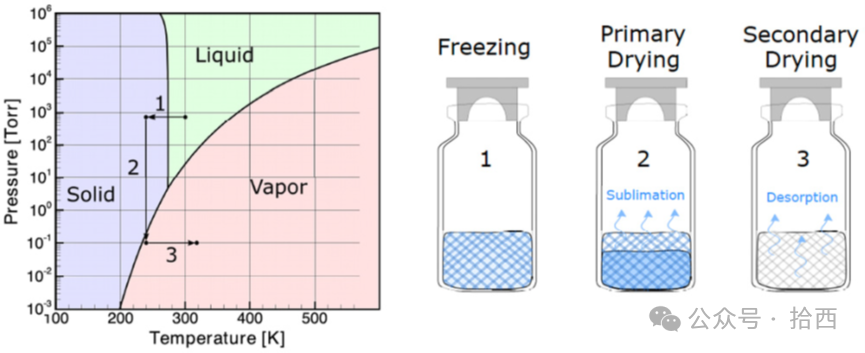

典型的冷冻干燥过程包括三个主要阶段:

冷冻(Freezing):在大气压下将液体样品冷冻成固体。

初次干燥(Primary Drying):在低于溶剂三相点的压力下通过升华去除冰。

二次干燥(Secondary Drying):通过解吸去除残留的未冻结水分,使最终产品含水量通常低于2%。

其中,冷冻阶段虽然时间较短,但对最终产品的质量和一致性具有决定性影响。尤其是冰核形成(Ice nucleation)的控制,直接影响到冰晶形态、干燥速率和产品稳定性。

在上一篇文章中提到了可控成核技术的应用(Controlled Ice Nucleation, CIN),可控成核技术目前主流的方式有两种:

冰雾法 Ice Fog:将西林瓶冷却至低于平衡冰点的所需温度,然后将冻干箱内压力降低,再将制备好的微小冰晶(冰雾)引入西林瓶内,以在过冷溶液中形成冰结晶。简而言之,冰雾产生“种子”晶体,这些晶体落入西林瓶中,形成“核”,冰晶在成核过程中围绕着核形成。

快速降压法 Rapid Depressurization:将所有西林瓶中的产品温度降至设定值,然后用惰性气体(如氮气或氩气)对冻干箱内加压。当达到热平衡时,超压会迅速释放实现减压,(或Partial vacuum,直接抽空减压),导致溶液顶部形成冰晶,并在短时间内扩散到整个西林瓶。

冰雾法因其“播种”的直观性,在概念层面更容易被理解和接受。而快速降压法的机理之所以长期“晦涩难懂”,其确切的作用机制(究竟是机械冲击、气泡形成、界面蒸发还也是“冰雾”植入)一直存在多种假设且缺乏直接证据。

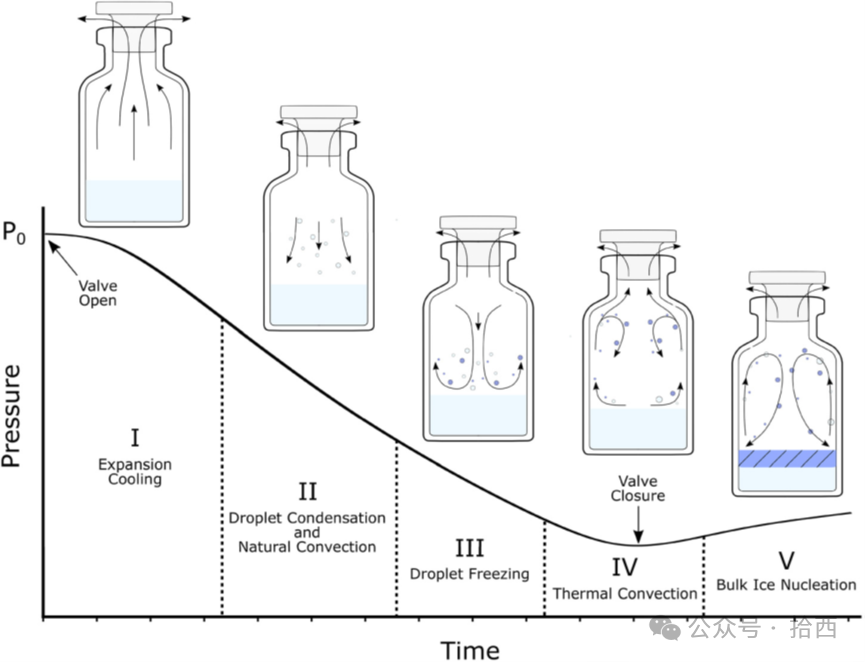

近期普渡大学发表一篇文献,其中研究人员借助设计的实验与CFD模型的结合尝试揭示并阐释其背后复杂的多相流动物理过程。以300 kPa氮气、20R瓶、5ml灌装量为例,研究者将过程分解为五个连续的阶段:

第一阶段是膨胀冷却,阀门开启后,瓶顶空气体在内外压差驱动下向上并通过瓶塞上的缝隙流出,导致顶空中心区域气体发生近乎等熵的膨胀和冷却;

第二阶段是液滴凝结与自然对流,核心区冷却的气体密度增大,在负浮力作用下开始向下运动,同时温度的急剧降低使水蒸气迅速过饱和,达到均相成核条件,大量微米级的液态水微滴在顶空核心区域凝结形成一片清晰的“云”,这些携带着微滴的冷气团持续向下冲向液体界面;

第三阶段是液滴冻结,向下运动的冷气团和微滴在接近过冷液体界面时发生流动转向,沿瓶壁径向向外继而向上运动,在此过程中,极度低温的微滴本身发生冻结,转变为冰微粒;

第四阶段是热对流与涡旋形成,向上运动的气粒两相流在瓶肩部受阻后转向瓶中心轴线运动,与持续下行的核心气流相遇,形成一个停滞点,其上方的流体向上流出瓶口,下方的则被压回向下运动,由此在瓶肩区域激发了一个稳定、层流的环形涡旋(toroidal vortex),它将大量冰微粒包裹并输运;

第五阶段也是最终阶段——体相冰核形成,这个向下运动的涡旋流股加速冲击液体弯月面,将其所携带的冰微粒如同“种子”一样植入过冷的体相液体中,瞬间诱发体相液体的异相成核,成核锋面随后从液面向瓶底传播。整个可视化过程表明,成核并非由简单的整体降温或压力波直接引起,而是通过一个由热对流驱动、涉及相变和颗粒输运的复杂流体动力学过程,最终将冰晶“植入”液体而实现的。

研究者进一步探讨了灌装体积和样品瓶尺寸对过程的影响。对比5ml和10ml灌装量发现,虽然形成的环形涡旋形态相似,但显然高灌装量压缩了顶空空间,使涡旋更贴近瓶肩,液面附近的流动结构也更紧凑,然而体相成核的时间并未受到显著影响。

基于这些丰富的实验观察,研究者构建了一个高度复杂的三维、瞬态、可压缩、层流的多相流CFD模型来对整个过程进行定量化、机理性的描述。

综上所述,这项研究认为减压法是一个由多阶段、多物理场耦合构成的复杂流体动力学过程,其核心机制是绝热膨胀冷却→水蒸气凝结成微滴→微滴冻结成冰粒→热对流形成涡旋→冰粒输运并撞击液面诱发体相成核,不赞同简单的机械冲击或整体冷却成核的猜想,确立了同样是依靠“冰雾植入”的核心地位,并精确描述了该“冰雾”产生和输运的动力学。同时研究团队认为该研究建立的CFD模型可以作为一个可靠的数字孪生体,为不同冻干机规格、样品瓶类型、灌装量、工艺参数(压力、气体种类)提供成核性能预测的能力。

最后说说现实情况,可以看到科研人员一直在探寻可控成核技术,无论直观冰雾法还是减压法都已经在市场上出现20多年,即使可控成核(CIN)技术的原理在科学上已被阐明,但其在制药工业中的普及仍然面临巨大障碍。这并非因为原理不清,而是从“原理清晰”到“工业化可靠、经济、合规的普及”之间,存在一道由技术、经济和监管共同构成的巨大鸿沟。

对于已上市的产品,任何关键工艺的变更都属于重大变更。制药公司必须向监管机构(如FDA、EMA)提交大量的数据,证明变更后的工艺同样安全、有效且可控。这个过程漫长、昂贵且结果有不确定性,因此企业普遍存在“不求有功,但求无过”的保守心态。而传统的随机成核冷冻工艺已经使用了数十年,积累了海量的数据,其风险和缺陷已被监管机构和行业充分认知和理解。换用一种新技术,意味着要重新建立一套知识体系并说服监管机构。

因此个人观点,只有当某个重磅药物的开发极度依赖更优的冰晶结构(例如一些新型生物制剂),使得投资CIN技术的回报变得无可争议时,它才会成为突破口,逐步改变行业的现状。

作者:Shengyi

来源:拾西

公众号日期:2025年8月22日

为帮助审核人员更快处理,请填写举报原因:

为帮助审核人员更快处理,请填写举报原因: